マルクス・ガブリエル氏シンポジウムが開催されました

ガブリエル氏 ©ayawatada

パネルディスカッション ©ayawatada

マルクス・ガブリエル氏シンポジウムで当法人の植村理事がモデレーターを務めます

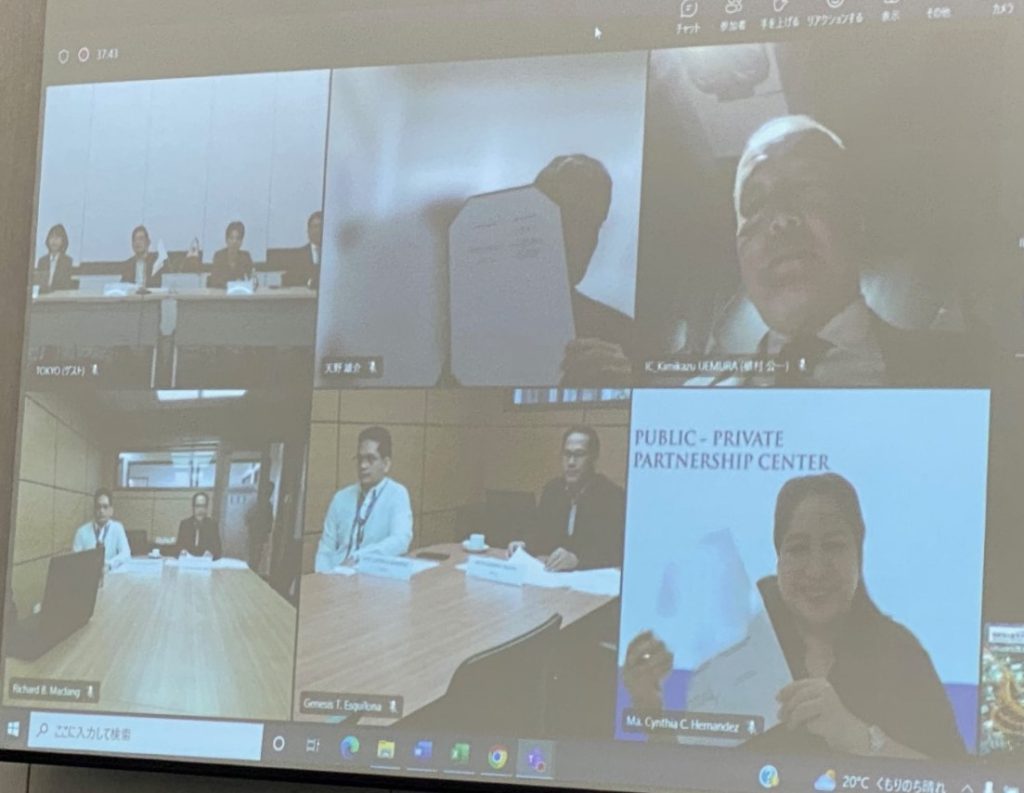

フィリピンPPPセンターとのMoU調印式を行いました

一般社団法人PPP推進支援機構(OPPS)は5月11日、フィリピンPPPセンター(P3CP)との間で了解覚書=MoU(Memorandum of Understanding)を締結しました。書類にはP3CPエグゼクティブディレクターのシンシア・ヘルナンデス氏とOPPS理事・副会長の植村公一が署名し、立会証人としてP3CP・OIC-ディレクターのレスター・アニョヌエボ氏及び国土交通省の方に署名頂きました。両国が協力して推進する分野として、土木インフラ(主に高速道路)、社会インフラ(食料安全保障、健康、上下水道及びデジタル分野)そしてスマートシティ開発事業が挙げられています。今後、OPPSはフィリピンにおけるインフラPPPプロジェクトの推進に力を入れてまいります。

会場の様子

『 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CENTER OF THE PHILIPPINES Media Releases』

オンライン国際シンポジウム開催のお知らせ - 基調講演ムハマド・ユヌス氏

2022年オンライン国際シンポジウム

基調講演者がムハマド・ユヌス氏に決定しました

一般社団法人建設プロジェクト運営方式協議会

一般社団法人環境未来フォーラム

一般社団法人PPP推進支援機構

2020年のジャック・アタリ氏、2021年のマイケル・サンデル教授に続き、今年はムハマド・ユヌス氏をゲストスピーカーに招き、12月15日に3法人共催のオンライン国際シンポジウムを開催します。

ポストコロナ社会、地球温暖化等気候危機そしてロシアのウクライナ侵攻を受けて混迷する世界情勢を踏まえ、グラミン銀行を創設しマイクロファイナンスによって社会課題を解決するユヌス博士に、メインスピーカーとして登壇頂きます。

30分ほどの基調講演に加え、後半は関連する分野の専門家を交えたパネルディスカッションを開催する予定です。過去のシンポジウムではいずれも財務省・国交省・文科省等の後援をいただき、2020年には4,200名、2021年には3,300名の参加申込を頂いています。

パネリスト等の詳細は決定次第お知らせいたします。開催日時は12月15日(木)19時から90分間です。皆様ぜひとも参加をご予定ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

<基調講演者:ムハマド・ユヌス氏プロフィール>

バングラデシュの経済学者、実業家。同国にあるグラミン銀行の創設者、またそこを起源とするマイクロクレジットの創始者として知られる。2006年にはノーベル平和賞受賞。学位は経済学博士。また、国連のSDG Advocatesの一人である。

近著『3つのゼロの世界』(2018、早川書房)で貧困0、失業0、CO2排出0の新たな経済を提唱。1940年6月28日生

<お問い合わせ先>

• 一般社団法人建設プロジェクト運営方式協議会:info@cpds-c.jp

• 一般社団法人環境未来フォーラム:info@kankyomirai-forum.jp

• 一般社団法人PPP推進支援機構:info@opps.or.jp

ムハマド・ユヌス氏

近著『3つのゼロの世界』

プレスリリースはこちら

221215_Muhammad-Yunus-2

TICAD8 公式サイドイベント開催

この度、PPP推進支援機構も第8回アフリカ開発会議(TICAD8)の認定を受け、TICAD8公式サイドイベント(ウェブ版)を次の要領で開催することとなりましたのでご案内致します。

【公式サイドイベント開催要領】

『 アフリカにおけるPPPプロジェクト拡大に向けた取り組み』

日時:9月8日(木) 17:00~18:00

概要:OPPSで検討機会が増えているアフリカにおけるPPPプロジェクトの取り組みを紹介するとともに、アフリカ開発銀行との連携、アフリカ地域で活発に活動している民間団体PPPHealth4allとの連携、アフリカ地域以外でのPPPプロジェクトの実績、TICAD8でのMOU締結実績などを紹介。

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/84915582692?pwd=K2ZIMHAwZmw2T1BZVyttMVlSZVEvZz09